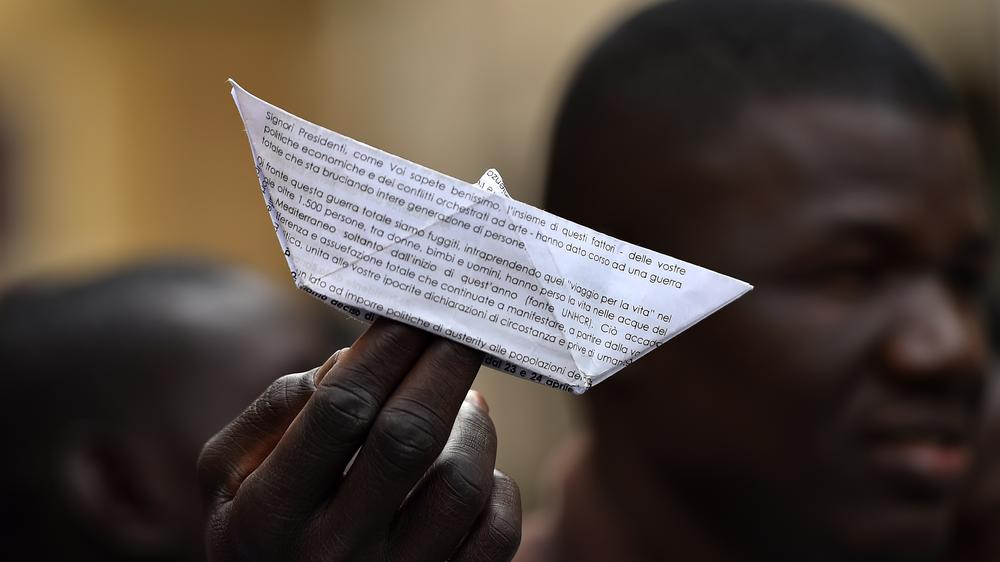

ZEIT ONLINE: 170.000 Menschen sollen im vergangenen Jahr über das Mittelmeer Richtung Europa geflohen sein. Tausende sind dabei ertrunken, im laufenden Jahr ist die Zahl der Toten dramatisch gestiegen. Kommen die Verzweifelten aus den fragilen Staaten, mit denen sich Ihr neuer Bericht befasst?

Jon Lomøy: Tatsächlich sind das oft die Herkunftsländer der Flüchtlinge. Denken Sie an Syrien oder das Transitland Libyen.

ZEIT ONLINE: In armen Ländern herrschen Bürgerkriege, Not, ökologische Krisen, politische Verfolgung. Warum braucht man überhaupt so eine Kategorie wie Fragilität?

Jon Lomøy: Als OECD wollen wir unseren Mitgliedern ein besseres Verständnis dafür geben, wie sie anderen Ländern wirkungsvoller helfen können. In diesem Jahr sollen neue Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen die Millenniums-Entwicklungsziele ablösen. Wir haben im Vorfeld versucht, ein neues, besseres Konzept der Fragilität zu entwickeln. Das heißt: Wir stufen nicht mehr bestimmte konfliktträchtige Entwicklungsländer traditionell so ein, sondern betrachten Fragilität als universelle Frage.

ZEIT ONLINE: Was bedeutet das konkret? Ihr Bericht definiert 50 Staaten als besonders verletzlich. Aber welche Kriterien machen einen Staat zu einem fragilen Staat?

Jon Lomøy: Wir haben uns alle Länder der Welt unter fünf Aspekten angeschaut: Hat die Allgemeinheit Zugang zur Justiz? Herrscht exzessive Gewalt? Gibt es funktionsfähige Institutionen, wirtschaftliche Existenzmöglichkeiten? Wie groß ist die Resilienz, also die Widerstandskraft gegen Schocks wie Naturkatastrophen?

Es gibt Schwellenländer wie Mexiko, die mit Gewalt ringen – also einem Aspekt der Fragilität. Uns aber ging es darum, dass sich in der komplexen Realität einzelner Länder oft eine Vielzahl dieser Merkmale mit komplexen Wechselwirkungen überlagern. Betrachtet man alle zusammen, kristallisiert sich die Kerngruppe von 50 Staaten heraus.

ZEIT ONLINE: Sind diese Staaten fragil, weil sie arm sind? Oder umgekehrt?

Jon Lomøy: Beides beeinflusst sich gegenseitig. 43 Prozent der Menschen, die mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen müssen, leben in den 50 besonders fragilen Staaten. Wenn wir die Armut beseitigen wollen, dann müssen wir dort ganz gezielt besser helfen.

ZEIT ONLINE: Mehr als die Hälfte der Hilfsgelder fließen laut Ihrem Bericht bereits in die verletzlichsten Regionen. Anscheinend wurde da bisher einiges falsch gemacht?

Jon Lomøy: Wir sagen keineswegs, dass Hilfe nicht funktioniert, im Gegenteil. Nehmen Sie Mosambik. Bei der Erfolgsgeschichte dieses Landes vom Bürgerkrieg über den Friedensprozess bis zur wirtschaftlichen Entwicklung hat die internationale Zusammenarbeit eine wichtige Rolle gespielt.

ZEIT ONLINE: Aber dass so viele Flüchtlinge die lebensgefährliche Fahrt übers Mittelmeer wagen, zeigt doch, dass es viele Geschichten des Scheiterns gibt.

Jon Lomøy: Das hat aus entwicklungspolitischer Sicht mehrere Gründe. Einer davon ist: Innerhalb dieser Gruppe der fragilsten Staaten sind die Mittel ungerecht verteilt. Mehr als ein Fünftel des Entwicklungsgelds floss in nur zwei Länder, nach Afghanistan und Irak. Das bedeutet keineswegs, dass dort zu viel ausgegeben worden wäre – aber andere kriegen zu wenig. Nepal, Zentralafrikanische Republik, Guinea, Madagaskar, Niger, um nur einige zu nennen. Meist sind es afrikanische Staaten, denen global keine große politische Bedeutung beigemessen wird.

Wenig Geld wird für den Aufbau stabiler und friedlicher Gesellschaften ausgegeben

ZEIT ONLINE: Solches Vergessen widerspricht dem Anspruch der UN, niemanden zurückzulassen.

Jon Lomøy: Das ist politisches Versagen. Überrascht hat uns außerdem, wie wenig Geld für den Aufbau stabiler und friedlicher Gesellschaften ausgegeben wird. Nur 1,4 Prozent der Ausgaben fließen in die innere Sicherheit; 3,1 Prozent in bessere Rechtssysteme; 4 Prozent werden für "legitime Politikgestaltung" ausgegeben, also für die Demokratieförderung, etwa den Aufbau der Zivilgesellschaft oder von freien Medien. Deutschland steht in den ersten beiden Kategorien noch schlechter da als andere Geber, aber bei letzterer Kategorie mit 8 Prozent deutlich besser.

ZEIT ONLINE: Regierungen, Justiz und Polizei zu stärken ist hoch politisch und wird oft als Einmischung in innere Angelegenheiten betrachtet.

Jon Lomøy: Nein, viele Länder wollen, dass der Aufbau ihrer Polizei und ihrer Rechtssysteme unterstützt wird. Sambia zum Beispiel war froh, als eine Kommission und ein Ombudsmann zur Bekämpfung der Korruption gefördert wurden. Aber es müssen ja auch nicht nur die Regierungen aktiv werden, man kann auch Einfluss über die Zivilgesellschaft ausüben. In Deutschland haben Sie die politischen Stiftungen. Als ich Botschafter in Tansania war, habe ich Ihr Land um deren Vielfalt immer beneidet.

ZEIT ONLINE: Viele Bürger würden abwehren: Lasst uns bloß nicht noch mehr Steuergelder in Ländern versenken, in denen sich zynische Cliquen daran bereichern. Lässt sich das Dilemma lösen?

ZEIT ONLINE: 170.000 Menschen sollen im vergangenen Jahr über das Mittelmeer Richtung Europa geflohen sein. Tausende sind dabei ertrunken, im laufenden Jahr ist die Zahl der Toten dramatisch gestiegen. Kommen die Verzweifelten aus den fragilen Staaten, mit denen sich Ihr neuer Bericht befasst?

Jon Lomøy: Tatsächlich sind das oft die Herkunftsländer der Flüchtlinge. Denken Sie an Syrien oder das Transitland Libyen.

ZEIT ONLINE: In armen Ländern herrschen Bürgerkriege, Not, ökologische Krisen, politische Verfolgung. Warum braucht man überhaupt so eine Kategorie wie Fragilität?